化学18 酸化銅の還元

酸化銅を炭素粉末で還元します。教科書では黒色の酸化銅が赤色の銅の粉末に変わり、薬品さじでこすると金属光沢を示すようになっています。しかし、なかなかその通りの結果は得られません。思ったほど赤い粉末にならなかったり、銅の塊になってしまったり・・・。

薬品の種類や量などを工夫して、失敗しにくく、分かりやすい実験結果が得られる方法を検討してみました。

1 使用する酸化銅について

まず、使用する酸化銅については2つの選択肢があります。一つは市販の酸化銅です。もう一つは銅粉を加熱して作った酸化銅です。

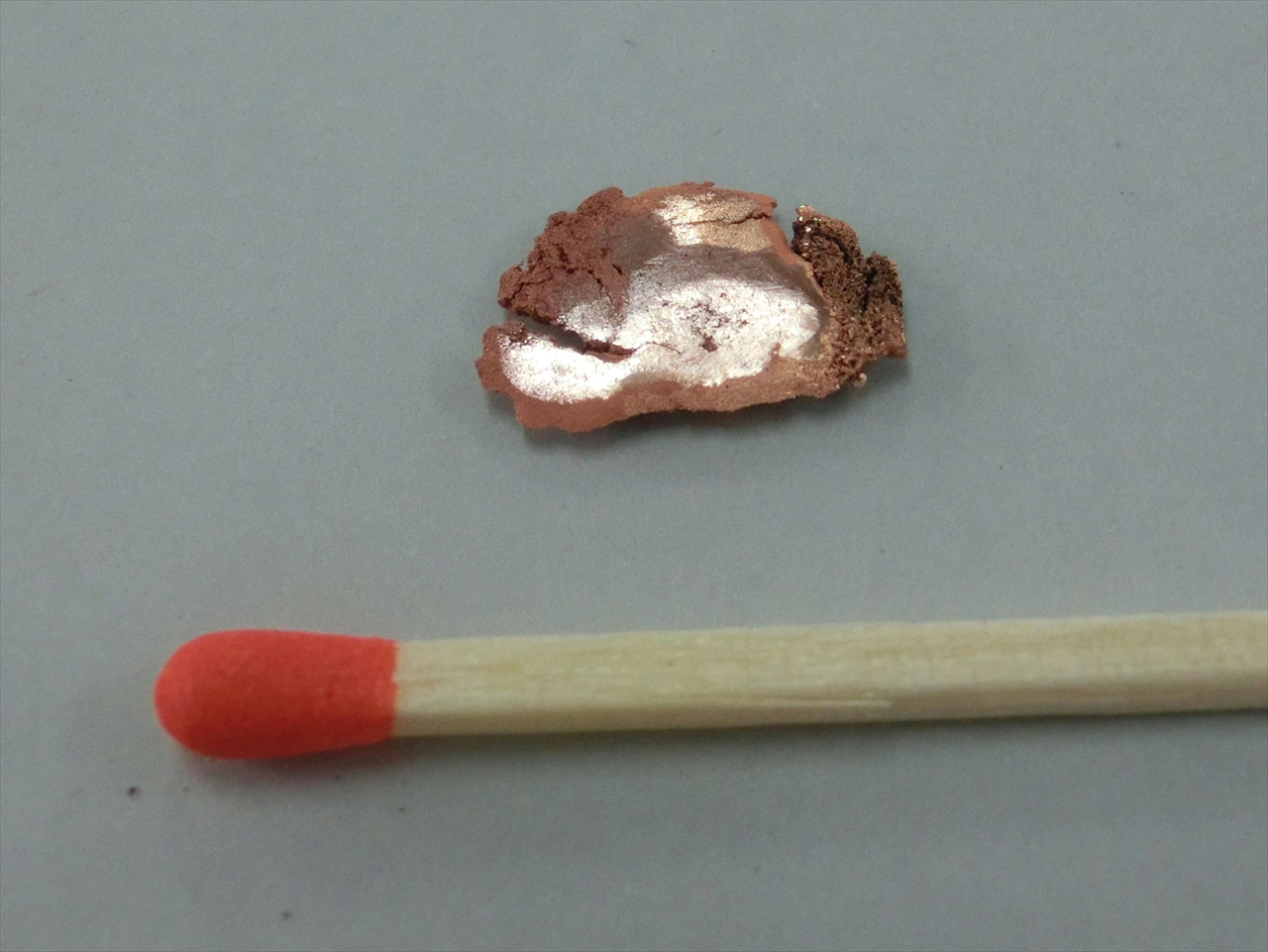

市販の酸化銅を使用すると、赤く光る激しい反応がおこり、銅の塊ができてしまうことがよく起こります。【画像:銅の塊】 この場合、銅ができたことはよく分かるのですが、教科書に書いてあるような「赤色の粉末ができて、薬品さじでこすると金属光沢を示す」というのとは違った感じになってしまいます。

銅粉を加熱して作った酸化銅を使用すると、赤く光る激しい反応が起こらず、粉末のままで反応がすすみます。しかし、長時間加熱しても、思うように赤くなってくれません。茶色程度にしかなりません。

そこで私は、「市販の酸化銅」と「銅を加熱して作った酸化銅」を1:1の割合で混ぜたものを使っています。これで実験すると、赤く光る激しい反応はおこるものの、粉っぽさの残る銅の塊ができ、薬品さじでこすると金属光沢を示します。結果が分かりやすく、教科書の内容にも近いので、この方法を採用しています。

【動画1:酸化銅を炭素粉末で還元する】

【動画2:できた銅を金属製のさじでこする】

2 酸化銅と炭素粉末の割合について

理論的には、酸化銅1.3gと炭素粉末0.1gが過不足なく反応することになります。しかし、実験で使用する割合は教科書会社によって異なります。東京書籍では1.3gと0.1gとなっていますが、啓林館では0.8gと0.1g、大日本図書では2.0gと0.2gで実験するようになっています。これは啓林館や大日本図書では理論的な値よりも、実験がうまくいく方法を選択したためだと思われます。東京書籍もずっと以前は0.8gと0.1gで実験するようになっていました。

いろいろな割合で実験して比較した結果、私は酸化銅1.0gと炭素粉末0.1gが最もよいと感じています。

3 準備物

使用する薬品によって実験結果が違ってくることはよくあることです。品番や購入先などもできるだけ詳しく書いたので参考にしてください。

・酸化第二銅 500g 8-615-3103 R8068 6268円 ウチダスで購入

・銅粉 350メッシュ 100g 8-615-2778 R8187 3395円 ウチダスで購入

(ステンレス皿で加熱して酸化させて、酸化銅として使用します。)

・活性炭(粉状) ポリ瓶入 100g 8-615-2153 R8205 2247円 ウチダスで購入

(割高ですが、ポリ瓶入りの方が絶対に使いやすいです。ポリ袋入りのものは、こぼれて汚れやすいです。)

・アイスクリームスプーン 100均で購入

(できた銅粉をこするときには、100均のアイスクリーム用のスプーンを使っています。その形状が薬品さじよりも使いやすく、値段も4本で100円です。)

・石灰水 50mL

(石灰水が少ないと、白くにごったのが再び透明に戻ってしまうので、100mLビーカーに石灰水を50mL程度入れるようにします。)

・PP製粉末ロート 仕様型番:No.171 口径60mm 足外径15mm 309円 アマゾンで購入

(なくてもいいのですがあると便利です。薬品を試験管に入れるときに使用します。足外径が15mmなので18×18の試験管にピッタリです。送料などがかかってちょっと高いのですが、他の実験にも使えて時短になります。)

4 実験方法

① 銅粉を、ステンレス皿で加熱して酸化銅にします。さらに乳鉢で粉々にし、再びステンレス皿で加熱して、できるだけ完全な酸化銅にします。

② ①で作った酸化銅と市販の酸化銅を1:1の割合で混ぜ合わせます。

③ ②で混ぜ合わせた酸化銅1.0gと炭素粉末0.1gを乳鉢でよく混ぜ合わせます。

④ ③の混合物を試験管に入れ強火で加熱します。1分ほどで赤く光る激しい反応が起こります。そして、激しい反応が終わった後も、黒いところがなくなるように3分ほど加熱します。

加熱時に試験管の口を少し下げるようにしますが、二酸化炭素が発生するためか、混合物がすべり降りてくることがあります。そのため、試験管の口は1~2mm下げる程度にします。また、発生する二酸化炭素が混合物のすき間からぬけやすいようにするため、試験管を指で軽くはじいて、混合物を軽く広げておきます。(広げすぎないように注意、3cm程度に広げる。)

⑤ ガスバーナーの火を消す前に、ガラス管を石灰水の入ったビーカーから取り出す。そして、ガスバーナーの火を消したら、すぐにピンチコックでゴム管をとじる。

⑥ 試験管が冷えたら、できた銅を取り出して、金属製のさじでこすって金属光沢を確かめる。取り出すときは、ろ紙よりも、A4の特厚口の上質紙がよい。ろ紙や画用紙よりもかたいので、こすりやすく、金属光沢がよく分かります。色は白よりも藤色や銀鼠など、少しグレーがかっているほうが金属光沢がよく分かります。また、汚れを防ぐため、新聞紙を引いておくとよい。

ガスバーナーの火力によって結果が異なってきます。ガスバーナの火力が強く1分ぐらいで激しい反応になる場合は上の写真のような状態になります。火力がやや弱く3分以上経ってから激しい反応になる場合は下の写真のような状態になります。

5 その他

私は、この実験の前に、銅粉の酸化の実験を行うようにしています。赤色の銅粉が酸化して黒色の酸化銅に変わることを見せておけば、より理解しやすくなると思います。また、その際できた酸化銅は今回の還元の実験に利用することができるので、無駄になりません。

定比例の法則の実験の際に、銅粉の加熱を行う学校もあると思いますが、今回の実験よりも後になってしまいます。また、定比例の実験の場合には、銅粉よりも変化量の大きいマグネシウムの粉末の方が良いと思います。

6 【別法】最初から強火で加熱するのではなく、3分間弱火で加熱してから7分間強火で加熱する

最初から強火で加熱するのではなく、3分間弱火で加熱してから7分間強火で加熱すると、激しい反応が起こらず、塊ではない赤い銅粉ができます。教科書通りの結果にしたい場合はこちらの方法がよいと思います。

下の写真は、上から順番に①「できた銅粉を広げずにそのまま磨いた場合」、②「できた銅粉を広げてから磨いた場合」、③と④「特厚口上質紙に付いた赤い銅粉を磨いた場合」です。それぞれの場合とも、金属光沢を確認することができます。

ただし、加熱に10分と冷えるのにも6分程度かかるので、合計15分以上になり、時間がかかりすぎるのが難点です。また、火加減のコントロールも難しいので、私は、最初に紹介した「最初から強火で加熱する方法」で行っています。